那一抹蓝白色的身影:告别,但不散场

凌晨的机场,本应是寂静而冰冷,但今夜,这里却汇聚了滚烫的热情与不舍。空气中弥漫着淡淡的离愁别绪,却又被无数挥舞的旗帜、闪烁的灯牌以及此起彼伏的呐喊声点燃。他们是来送行的,送别那位几乎成为了足球代名词的男人——莱昂内尔·梅西。

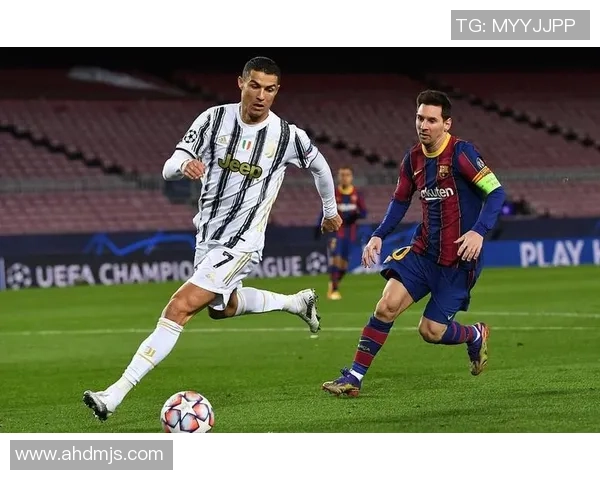

这几天的中国,因为梅西的到来而变得格外不同。从抵达的那一刻起,无论是在训练场上挥洒汗水,还是在赛场上用他那标志性的“上帝之手”般的精妙脚法征服全场,亦或是短暂的商业活动中,梅西的身影总能吸引最耀眼的聚光灯。他不仅仅是一位足球运动员,更是一种信仰,一种激励了无数人追逐梦想的符号。

还记得吗?当梅西踏上这片土地,当那熟悉的身影出现在公众视野,多少人激动得热泪盈眶。那些曾经只在电视机里、电脑屏幕上才能看到的偶像,如今就活生生地站在眼前,仿佛触手可及。球场上的他,如同一位精密的艺术家,用皮球在绿茵场上描绘出一幅幅令人惊叹的画卷。

他的盘带、他的射门、他的助攻,每一次触球都牵动着亿万球迷的心。即使是远道而来,即使已经身处职业生涯的暮年,梅西依然展现出了他无可匹敌的魅力和对足球最纯粹的热爱。

球迷们的爱,是梅西中国行最动人的注脚。他们提前数小时,甚至通宵达旦地守候在机场、酒店、训练场外,只为远远地看一眼自己的偶像。他们用手中的相机记录下每一个瞬间,用手中的手机播放着梅西的经典进球集锦,用最响亮的声音呼喊着他的名字。稚嫩的孩童,抱着足球,眼神里充满了憧憬;青涩的少年,模仿着梅西的庆祝动作,脸上洋溢着青春的活力;年长的球迷,眼中泛着泪光,那是对逝去青春的怀念,也是对这位传奇球星一路走来的致敬。

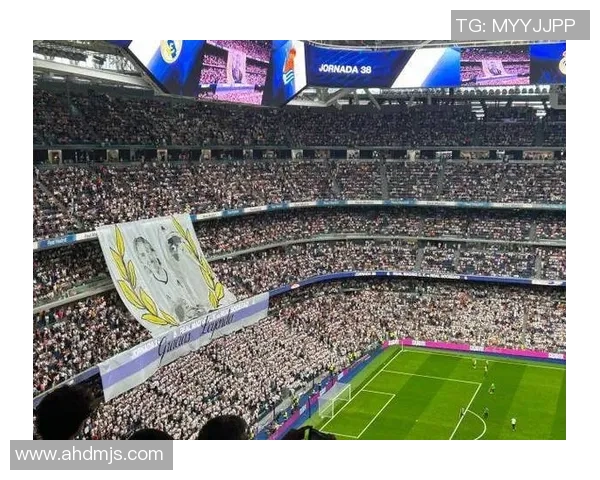

在机场的告别时刻,这份情感达到了顶峰。当梅西一行人乘坐的车辆缓缓驶入,人群的欢呼声瞬间爆棚。车窗外,一张张充满期待的脸庞,一句句饱含深情的呼唤,构成了送别现场最动人的画面。有人高举着“谢谢你,梅西”的横幅,有人不顾一切地向前挤,试图离偶像更近一些,有人默默地流下了眼泪,那是对即将远行的不舍,也是对这段美好时光的珍藏。

梅西,这位来自阿根廷的小跳蚤,用他的天赋、他的勤奋、他的谦逊,征服了全世界。他打破了无数纪录,赢得了无数荣誉,但他最打动人心的,或许是他那份从未改变的纯粹。在商业化的足球时代,他依然像个孩子一样热爱着足球,享受着每一次奔跑、每一次射门。

他的中国行,与其说是一次商业活动,不如说是一次球迷的盛大聚会,一次对足球精神的致敬。梅西用他的存在,让更多人重新燃起了对足球的热情,让更多孩子拥有了追逐足球梦想的勇气。他不仅仅是一位球员,他是一个时代的象征,一个永恒的传奇。

告别,是为了更好的相遇。梅西的离开,带走了他的身影,却带不走他对中国球迷留下的深刻印记。那些在球场上留下的汗水,那些在看台上挥洒的泪水,那些在心中激荡的激情,都将化作最宝贵的记忆,长久地珍藏。

铭记与传承:足球的火焰,因你而更炽热 在机场告别的喧嚣过后,空气中渐渐弥漫开一股怅然若失的情绪。梅西乘坐的飞机已经腾空而起,消失大满贯PG官方网站在夜空中,但留给这片土地的情感涟漪,却久久未能平息。这不仅仅是一场简单的告别,更是一次深刻的情感连接,一次对足球精神的传承与升华。

回首梅西此行,他用他的魅力,重新点燃了中国足球的热情。场上,他展现了世界级的水准,让球迷们大饱眼福;场下,他的亲和与低调,赢得了无数赞誉。他与球迷的互动,即使是短暂的,也足以温暖人心。当他看到球迷们不辞辛苦地前来送行,当他感受到那份发自内心的喜爱与尊重,他或许也在心中留下了对这片土地的美好记忆。

此次中国行,对中国足球而言,更有着非凡的意义。梅西的到来,无疑为低迷的中国足球注入了一剂强心针。他的存在,让更多人重新关注足球,关注这项运动的魅力。那些曾经因为种种原因而渐渐疏远足球的孩子们,或许会因为梅西而重新拾起足球,奔跑在绿茵场上。那些曾经因为中国足球的起伏而感到沮丧的球迷们,或许也会因为梅西而重拾信心,相信足球的希望之火,终将燎原。

足球,从来不只是22个人在场上追逐一个球。它是一种精神,一种团队协作,一种拼搏奋斗,一种永不放弃。梅西,正是这种精神的最佳代言人。他从一个小小的足球少年,一步步成长为世界级的巨星,靠的不仅仅是天赋,更是复一的刻苦训练,是面对困难永不言弃的决心。

他的故事,激励着无数年轻人,告诉他们,只要敢于梦想,敢于付出,就有可能实现自己的价值。

机场的送别,是球迷们用最直接、最纯粹的方式,表达对梅西的喜爱与感激。那份不舍,那份热情,是对他职业生涯辉煌成就的肯定,更是对他所代表的足球精神的追随。球迷们不求什么回报,只希望能够亲眼见证偶像的风采,能够将这份热爱传递下去。

这场告别,也象征着一个时代的交替。梅西的职业生涯已接近尾声,但这并不意味着他留下的光辉会随之黯淡。相反,他的经典时刻,他的传奇故事,将永远被铭记,被传颂。他的足球哲学,他的职业态度,将成为后来者学习的榜样。

未来,或许会有新的球星在中国出现,但梅西在中国球迷心中留下的位置,是无可替代的。他不仅仅是一位球员,他是一个时代的记忆,一个关于梦想、关于坚持、关于辉煌的永恒故事。

当梅西的身影消失在视野,留下的,是对足球更深沉的热爱,是对梦想更坚定的追求。机场的灯光依然闪烁,但那份关于梅西的情感,已经深深地烙印在每一个送别者的心中。告别,是句号,更是新的起点。愿梅西的足球之路,继续闪耀;愿中国足球的火焰,因你而更炽热,永不熄灭!